はじめに

2024年11月1日より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、いわゆるフリーランス新法が施行されました。フリーランスという働き方が社会に馴染んできたことに伴い、その働く環境を整えるための法律です。そこで今回は、新しく制定された法律の概要と、事業者としてそこにどう対応すべきかを見ていきます。

1 フリーランス新法とは

◇フリーランスとは?

そもそも「フリーランス」とは何でしょうか?この法律上は以下のように定義されています。

| 分類 | 説明 |

|---|---|

| フリーランス (「特定受託事業者」) |

業務委託を受ける事業者かつ、次の①、②のいずれか ①個人:従業員の使用なし ②法人:他の役員なしor従業員の使用なし |

| 発注事業者 (「特定業務委託事業者」) |

業務委託をする事業者かつ、次の①、②のいずれか ①個人:従業員の使用あり ②法人:役員ありor従業員の使用あり |

| 発注事業者 (「業務委託事業者」) |

業務委託をする事業者 ※フリーランス含む |

なお、発注事業者の指揮統制下に入っている等、現行法上の「雇用」に当たる場合は労働関係法令が適用され、フリーランス新法は適用されません。

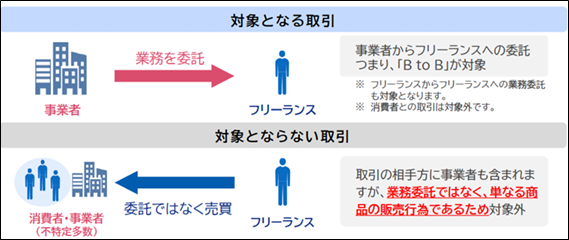

そして、法律の対象となる取引も、以下のとおり定義されています。

・対象:いわゆる「BtoB」の取引

・未対象:販売や消費者対象の取引(いわゆる「BtoC 」)

(出典:内閣官房他「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット」)

◇法律が制定された背景

では、どうしてフリーランス新法は制定されたのでしょうか?

背景には①働き方の多様化が進み「フリーランス」という働き方が普及したこと、②フリーランスが取引先との間で様々なトラブルを経験していることが顕著になったこと、の2点があります。

②については例えば、契約時の条件等が明確に示されなかったり、報酬の支払い遅延や未払いがあったりという問題が浮き彫りになりました。このため、取引の適正化と就業関係の整備により、フリーランスが安心して働ける環境を整備しようと本法が制定されました。

2 概要―義務、禁止行為―

◇6つの義務

フリーランス新法では以下6つのことが、義務として定められています。

- 書面等による取引条件の明示

- 報酬の支払い期日の設定・期日内の支払い

- 募集情報の的確な表示

- 育児・介護等と業務の両立に対する配慮

- ハラスメント対策に係る体制整備

- 中途解除等の事前予告・理由開示

定められた取引条件を書面または電磁的方法(メール等)で交付します。

発注したものを受け取ってから60日以内 の、出来る限り早い日に期日を設定し、期日内に報酬を支払います。

ウソや誤解を与えてはいけません。正確かつ最新の情報に保ちます。

育児・介護等と業務を両立できるよう、フリーランスの申し出に応じて必要な配慮をしなければいけません。例えば、「介護のため特定曜日をオンラインにて就業したい」との申し出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること等です。

ハラスメントが無いよう方針を明確にし周知するとともに、相談に対応できる体制の整備が必要です。相談窓口の設置等がこれに当たります。

6カ月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、30日前までに予告しなければいけません。また、予告~解除日までにフリーランスから理由の開示請求があったら、それに応じなければいけません。

◇7つの禁止行為

フリーランス新法では以下7つのことが、禁止行為として定められています。

- 不当な受領拒否

- 不当な報酬の減額

- 不当な返品

- 買いたたき

- 購入・利用強制

- 不当な経済上の利益の提供要請

- 不当な給付内容の変更・やり直し

不当に発注物の受領を拒んではいけません。

不当に報酬額を減らしてはいけません。

不当に返品してはいけません。

通常支払うべき対価より著しく低い報酬額を定めてはいけません。

正当な理由なく、発注者の指定する物の購入等を強制してはいけません。

発注者が自己のために、金銭や役務等経済上の利益を提供させてはいけません。

フリーランスに責任がないのに、無償で発注の内容を変更させたり、発注物の受領後にやり直させたりしてはいけません。発注者は必要な費用を負担しなければいけません。

なお、義務・禁止行為は発注事業者の種類に応じて課される内容が異なります。

| 発注事業者 | 義務・禁止行為 |

|---|---|

| 従業員なし ※フリーランス含む | 1 |

| 従業員あり | 1,2,3,5 |

| 従業員あり 一定の期間以上行う業務委託 ※Ⅰ~Ⅶは1か月、4,6は6カ月 |

1~6 Ⅰ~Ⅶ |

◇違反した場合

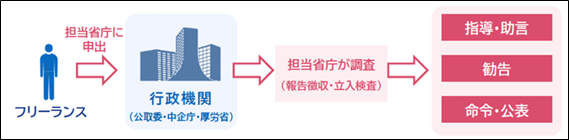

義務・禁止行為に違反していると考えられる場合、フリーランスは所管官庁に違反行為を申し出ることができます。どこに申し出るかは義務等によって異なり、下記の通りです

| 義務・禁止行為 | 監督官庁 |

|---|---|

| 1,2,Ⅰ~Ⅵ | 公正取引委員会・中小企業庁 |

| 3,4,5,6 | 厚生労働省(都道府県労働局) |

申し出の内容に応じ所管官庁は必要な調査を行います。その結果申し出の内容が事実であった場合、指導・助言のほか、勧告を行います。勧告に従わない場合には命令・公表を実施します。なお命令違反には50万円以下の罰金が科されます。

(出典:内閣官房他「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット」)

3 事業者としてすべき事

では事業者として、具体的に何を取り組めばよいのでしょうか?

◇法令の周知

まずは、こうした法律があること、その法律の内容を事業者全体に周知することが大事です。

「法務担当者だけ知っていればいいじゃん!」では足りません。大切なことは、取引に関わる全員が法律の存在を知り、適切にフリーランスと取引をする環境を作っていくこと、問題があれば事業者内で修正できるようにすることなのです。

◇社内での制度整備、場合により新たにルール作り・周知

これまでの社内制度を見直したり、場合によっては新しいルールの作成が必要です。例えば、フリーランスと契約を交わす際の書面フォーマットの策定や、募集情報を更新する人員の指定、育児・介護等の配慮についての事前シミュレーション等が考えられます。そして制度の内容を変更したら、それをきちんと発信しましょう。

◇ハラスメントの相談等に適切に対応する体制の整備

ハラスメントは起きてはいけないことだと明確に発信するとともに、万一そのような事があった場合に備えておくことが必要です。

具体的には、①事業者(トップが望ましい)からハラスメント対策に関する方針を打ち出す、②方針を事業者・フリーランスに積極的に発信する、③フリーランスから相談を受け付ける窓口を設置する(窓口の存在はフリーランスがいつでも確認できるようにする)、との手順が良いでしょう。

特に相談を受け付ける窓口は、フリーランスという立場から相談をする場合、取引先社内の窓口だと相談を躊躇う場合も考えられます。相談の心理的ハードルを下げるために、外部の会社に窓口を委託することも検討しましょう。

4 おわりに

◇まとめ

このコラムでは、2024年11月に施行されたフリーランス新法の概要を見ていきました。フリーランスとの取引をする際、事業者が守るべき6つの義務と7つの禁止行為が明確に定められました。

◇フリーランスからの相談窓口は、フェアリンクスコンサルティングにご相談を!

年間1,000件ほどの通報を受け付ける弊社は、取引先からの通報実績も豊富です。

「従業員向けの相談窓口はあるけれど、取引先からの相談や通報を受け付ける窓口はどうしたらいいの?」

「そもそも相談や通報があった際に何をどうすればいいの?」

「安心して相談や通報をしてもらえるために、社外に窓口を設置したい」

どんなことでもご相談ください!経験豊富なコンサルタントが御社の実情を踏まえた提案でお応えいたします。

(ご相談・お見積りは無料です。)

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

内部通報外部窓口の運営にあたって

当社では、豊富な経験に基づき、上記の要請に適合した内部通報の外部通報窓口の運営サービス「内部通報外部窓口サービス」を提供しております。「内部通報外部窓口サービス」の内容としては、外部窓口の運営はもとより、内部通報制度に関する規程類や書式の作成、及び内部通報に関する組織体制の整備といった内部通報制度の構築に関するトータルなコンサルティングを実施します。

当社は、法的に守秘義務を負う弁護士、社会保険労務士の監修の下、専門のトレーニングを受けたコンサルタントを外部窓口の受付担当者として配しています。

これにより、徹底的な守秘義務・情報管理義務を基に、通報内容に応じた専門的な対応を実現しています。

コンサルティング内容

- 内部通報制度に関する規程類・書式の作成、及び組織体制の整備に関する導入サポート

- 内部通報制度の外部通報窓口の運営サービス

- 内部通報に関わる担当者向けの教育研修の実施

- 内部通報に関する調査業務の受託